発酵食品は、近年その健康効果が注目されていますが、家庭でも簡単に作れることをご存知ですか?発酵食品は、ヨーグルトや味噌など、身近な食材で始めることができ、腸内環境を整え、免疫力を高めると言われています。

この記事では、発酵食品作りの基本から、初心者でも挑戦しやすいレシピをご紹介。忙しい日々でも取り入れられる手軽さと、手作りならではの美味しさを体験してみませんか?あなたのキッチンで、発酵食品作りを始めましょう!

発酵食品とは?

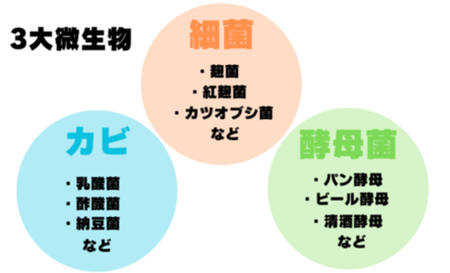

発酵食品とは、細菌やカビ、酵母菌など微生物の働きにより作られている食品です。微生物の働きとは、有機物を分解してほかの物質に変化させることを指します。食材が発酵すると、栄養価や保存性がアップしたり、食材の風味が良くなったりするなど、私たちにとって有益な変化がたくさん得られます。

3大微生物

発酵食品の健康効果

・腸内環境を整える

発酵食品には、腸内フローラを整える「プロバイオティクス」が豊富に含まれています。これにより、消化を助け、便秘の解消にも効果的です。

・免疫力の向上

発酵食品に含まれる善玉菌は、免疫システムをサポートし、病気にかかりにくい体作りを助けます。

・栄養価の向上

発酵のプロセスで、ビタミンB群やアミノ酸などの栄養素が増加し、食品自体の栄養価が高まります。。

・ストレス軽減

腸内の健康がメンタルにも影響を与えるため、発酵食品はストレス軽減や心の健康維持にも役立つとされています。

これらの効果をより高めるためには、食べ方も意識すると良いでしょう。たとえば、食物繊維と一緒に発酵食品を摂取することで血糖値の急上昇を抑えられます。また「納豆×キムチ」や「ヨーグルト×甘酒」などの食べ合わせでは、腸の働きがさらに良くなることが期待できます。ただし発酵食品は、1回食べたら効果が得られるものではないので、継続して摂取するようにしましょう。

家庭で作れる発酵食品の魅力

自宅で発酵食品を作る魅力は、何と言ってもその「手作り感」にあります。スーパーで簡単に手に入る発酵食品も多いですが、自分で作ることでより新鮮で、家族の好みに合わせた味付けや素材のアレンジができる点が大きな魅力です。手作りだからこそ、安心・安全な材料を使い、添加物を避けられるという利点も見逃せません。

手作り発酵食品のメリット

・添加物を使わない安心感

手作りなら、保存料や着色料などの添加物を避けて、安心して食べられる食品が作れます。

・栄養価が高い

発酵の過程で生まれる善玉菌が豊富で、腸内環境を整えやすく、市販品よりも新鮮で栄養価が高いことが特徴です。

・自分好みの味に調整可能

塩加減や発酵期間を調整することで、家族や自分の好みに合わせた味付けができます。

・経済的

少ない材料で大量に作れるため、市販の発酵食品を買うよりもコストを抑えられます。

・作る過程が楽しい

自宅で発酵のプロセスを体験でき、出来上がりの楽しみもあり、家族や子どもと一緒に作ることで食育にもなります。

発酵食品作りの楽しみ方と続けるコツ

発酵食品作りの楽しみ方と続けるコツは、まずその「楽しさ」を見つけることから始まります。発酵食品作りは、時間とともに食材が変化する過程を見ることができるため、小さな実験のような感覚で楽しめます。例えば、納豆や味噌、ヨーグルトなど、手作りするたびに風味や食感が異なるため、毎回新しい発見があるのも魅力です。

発酵食品作りを続けるためには、最初は簡単なものから始めるのがおすすめです。ぬか漬けやヨーグルトなど、毎日手間をかけずに少しずつ変化を楽しめるものを選ぶことで、無理なく習慣化できます。また、発酵食品は保存がきくものが多いので、まとめて作って保存しておくと、忙しい日々でも取り入れやすくなります。

さらに、自分のライフスタイルに合ったレシピを見つけ、季節の変化に合わせて材料や調味料を工夫することで、発酵食品作りがより楽しみになります。発酵食品は健康に良いだけでなく、日々の食卓にちょっとした彩りを添えることができる素晴らしい習慣です。

家庭で始める発酵食品作りの基礎

ここからは、発酵食品を作るために必要な道具や材料について紹介していきます。発酵食品にはさまざまな種類があり、作りたい発酵食品により必要な道具や材料は異なります。家庭で作りやすいものについて以下で紹介するので、確認してみましょう。

発酵食品づくりに必要な道具と材料

発酵食品作りを成功させるためには、いくつかの基本的な道具と材料が必要です。ここでは、初心者でも揃えやすい道具や材料を種類別に紹介します。

1. 容器

発酵食品の保存や発酵を進めるためには、密閉性が高く、ガラスや陶器製の容器が適しています。発酵中の食品が酸素と接触しないように、密閉容器を使うことが大切です。プラスチック容器は匂いや味が移りやすく、耐久性が劣るため避けた方が良いでしょう。

2. スプーン・ヘラ

発酵食品に触れる道具として、木製またはステンレス製のスプーンやヘラを使うことをおすすめします。金属製の器具が使える場合もありますが、酸によって変色や腐食の恐れがあるので、なるべくステンレスか木製を選ぶと安心です。

3. 発酵用重し

発酵用の重しを使うことで、発酵中の食材が容器の中で均等に浸かり、カビの発生を防ぐことができます。これは特に漬物や味噌などを作る際に役立つアイテムです。専用の重しがない場合は、きれいに洗った石や水を入れた袋でも代用できます。

4. 温度計

発酵食品を作る際には、温度管理が成功の鍵です。発酵が進むためには適切な温度が必要で、温度が高すぎても低すぎても失敗の原因になります。特に温度調節が難しい季節には、発酵食品専用の温度計を用意して、発酵に最適な環境を整えましょう。

5. 材料

発酵食品の基本的な材料としては、塩、麹、酵母、野菜、果物などが挙げられます。味噌や漬物を作る際には麹や塩が必須で、ヨーグルトや酵母パンには乳酸菌や酵母が必要です。材料の質が発酵の結果に大きく影響するため、新鮮で質の良いものを選びましょう。

6. 清潔なタオルや布

発酵中の容器を覆うために、清潔なタオルや布も必要です。湿気や埃を防ぐと同時に、発酵食品が外気に触れすぎないようにするため、柔らかい布を使ってしっかりと覆いましょう。

初心者向けの発酵食品作りは、これらの道具を揃えておけば安心して始められます。どれも簡単に手に入る道具や材料なので、ぜひ自宅で発酵食品作りを楽しんでみてください!

初心者でも安心!発酵を成功させるポイント

続いては、発酵食品を作る際に気をつけたいポイントを紹介します。

まず大事なのは、使用する器具や容器をしっかりと消毒しておくことです。調理器具や容器に雑菌が付着していると、発酵過程で雑菌も一緒に繁殖してしまいます。使う道具は、丁寧に洗って熱湯や消毒用のアルコールを使用してしっかり消毒しましょう。鮮度が落ちた食材は表面に雑菌が増殖している場合があるので、できるだけ新鮮なものを選んでください。

また発酵食品作りは、温度管理も大切なポイントです。発酵が進む温度は、約25℃から40℃です。温度が低いと発酵に時間がかかるため、気温の低い冬はなかなか進みません。発酵しているかどうかを見極めるのは難しいですが、毎日チェックする習慣をつけ発酵具合を確認しましょう。なお、ヨーグルトメーカーなどを使用して1日で発酵食品作りをする際は、50℃から60℃にキープする場合もあります。これより高くなってしまうと過発酵になるため、注意しましょう。

基本的な発酵食品の作り方

家庭で作りやすい発酵食品の作り方を紹介します。発酵食品は、料理の下味に使用することで、肉や魚などをやわらかくしたり、うまみを簡単にプラスしたりできます。また善玉菌のエサになる栄養素も豊富に含まれているため、腸内環境を整えて、免疫力アップも期待できます。コツや注意点はありますが、家庭でも簡単に作れるため、ぜひ挑戦してみてください。

醤油麹

【材料】

• 米麹150g

•醤油150ml

•追加用の醤油適宜

【作り方】

1.清潔な保存容器に米麹を入れる

2.醤油を注ぐ

3.しっかりと混ぜ合わせ、蓋をして常温に置いておく

4. 1日1回清潔なスプーンでかき混ぜる

5.醤油を吸い、米麹が醤油よりも出てしまう場合には、ひたひたになる程度に醤油を足す

6.1週間ほどして全体にとろみが見られたら完成

7.完成後は冷蔵庫で保存する

気温の低い時期は、10日ほどかかる場合はあります。完成後は3ヶ月くらいを目安に使い切りましょう。

ぬか漬け

【材料】

・容器

・ぬか

・水

・塩

・唐辛子

・昆布

・漬ける用の野菜

・くず野菜(人参の皮、キャベツの芯、大根の葉など)

【作り方】

1.容器にぬかと塩を入れる

2.水を足しながら味噌くらいの固さになるまでかき混ぜる

3.殺菌作用のある唐辛子とうまみアップのための昆布を加える

4.表面を平らにならし、捨て漬けをする

5. 数日おきに野菜を替えて、数回捨て漬けしたら完成

6.好きな野菜を塩もみしてから漬ける

捨て漬けをすることで、ぬかのなかに菌が入り、発酵に必要な水分と栄養分が加わります。より栄養価の高いぬか漬けを作るためには、乳酸菌が多い大根の葉などの葉物を使うと良いでしょう。ぬか床は、完成後も毎日かき混ぜてお手入れすることが大切ですが、毎日行うのが大変な場合は、冷蔵庫で保存する方法もあります。冷蔵保存の場合、週に1回程度取り出して常温にすると乳酸菌が増えやすくなるので、美味しさをキープできます。

味噌

【材料】

・大豆500g

・米麹500g

・塩250g

・鍋(圧力鍋)

・保存容器

・フードプロセッサー

【作り方】

1.大豆を浸水して戻し、指でつぶせるくらいの固さになるまで茹でる

2.米麹を手でほぐし、塩を混ぜる(小さじ1程度の塩を残しておく)

3.フードプロセッサーなどを使用して大豆をつぶす

4.大豆は30℃(人肌くらい)までに冷ましておく

5.2に4を加え、手でつぶしながら混ぜ合わせる

6.握り合わせるなどして、耳たぶくらいの固さにする

7.力を入れて丸めながら味噌玉を作り、清潔な保存容器に隙間がないように詰めていく※空気が入らないように詰めて密閉する

8.瓶の上部をアルコールなどで拭き取り、最後に残しておいた塩を味噌の上にふりかける

9.空気が入らないようにラップをかけて、保存容器を布巾などで包み冷暗所に置いて半年寝かせたら完成

ラップの上から、さらに塩を入れたビニール袋などを押し込んで密閉すると、カビの発生を防げます。

塩麹

【材料】

・米麹200g

・塩95g

・水200~250g

【作り方】

1.タッパーなどに米麹と塩を入れ、よく混ぜる。塩が全体に行きわたらないと塩麹が腐敗することもあるので、混ぜ方には注意する

2.1の米麹と塩に水を加え、さらに混ぜる。水の量が少ないと発酵にムラが出てしまうので、麹がちょうど浸かるくらいまで水を入れるのがポイント。ここまでで「塩麹のもと」が完成する

3.「塩麹のもと」をフタやラップで密閉し、5~10日間程度寝かせてじっくり発酵させる

4.発酵させている間は、1日1回必ず「塩麹のもと」を混ぜ合わせる

5.「米の形状がやわらかくなる」「バナナや栗、甘酒のような香りがしてくる」などの変化があったら完成

塩麹の熟成期間は、季節や気温によって異なります。気温が高い夏は5日程度、気温が低い冬は発酵が遅くなるため10日程度の熟成が必要です。米の形状や塩麹の香りの変化を見ながら、熟成したタイミングを見極めましょう。

発酵がうまくいかない時の対策

発酵が進まない理由はいくつか考えられます。まず、温度管理が重要です。発酵に最適な温度は食品によって異なりますが、ヨーグルトなら40℃前後、味噌なら15〜25℃が理想的です。次に、材料の質や分量のバランスが影響することも。特に塩分が多すぎると発酵が遅くなります。また、酸素不足も発酵を妨げるため、ぬか漬けのように空気を適度に取り入れる作業が必要な場合もあります。

保存方法と保存期間の目安

発酵食品は、適切な保存方法で長期間楽しむことができます。ヨーグルトやぬか漬けなどの短期間発酵食品は、冷蔵保存が基本で、ヨーグルトは約1週間、ぬか漬けは数日が目安です。味噌やキムチなどの長期発酵食品は、冷暗所での保存が推奨されますが、発酵が進むため、味が変化することを覚えておきましょう。密閉容器を使うことで酸素を遮断し、保存期間を延ばすことが可能です。

発酵食品が腐った時の見極め方

発酵食品が腐ることと、発酵が進むことは異なります。腐敗のサインとしては、異常な臭いや、カビの発生、変色が挙げられます。特に、酸っぱい臭いが強く出すぎたり、色が黒ずんできたりした場合は要注意です。また、カビが発生した場合は部分的に取り除いても問題ないこともありますが、全体にカビが広がった場合は廃棄するのが安全です。